कशमकश में बीतता है जीवन

सुख-दुख तो जीवन की बाती है

कभी जलती, कभी बुझती जाती है

यूँ ही कशमकश में बीतता है जीवन

मन की भटकन कहाँ सम्हल पाती है।

कशमकश

कशमकश

इस बात की नहीं

कि जो मुझे मिला

जितना मुझे मिला

उसके लिए

ईश्वर को धन्यवाद दूँ,

कशमकश इस बात की

कि कहीं

तुम्हें

मुझसे ज़्यादा तो नहीं मिल गया।

पहचान नहीं

धन-दौलत थी तो खुले द्वार थे हमारे लिए

जब लुट गई थी द्वार बन्द हुए हमारे लिए

नाम भूल गये, रिश्ते छूट गये, पहचान नहीं

जब दौलत लौटी, हार लिए खड़े हमारे लिए

समझाती है ज़िन्दगी

कदम-दर-कदम यूँ ही आगे बढ़ती है ज़िन्दगी

कौन आगे, कौन पीछे, नहीं देखती है ज़िन्दगी।

बालपन क्या जाने, क्या पीठ पर, क्या हाथ में

अकेले-दुकेले, समय पर आप ही समझाती है ज़िन्दगी।

प्यार की तलाश करना

हरा-हराकर सिखाया है ज़िन्दगी ने आगे बढ़ना

फूलों ने सिखाया है पतझड़ से मुहब्बत करना

कलम जब साथ नहीं देती, तब अन्तर्मन बोलता है

नफ़रतें तो हम बोते हैं, बस प्यार की तलाश करना

सपने तो सपने होते हैं

सपने तो सपने होते हैं

कब-कब अपने होते हैं

आँखो में तिरते रहते हैं

बातों में अपने होते हैं।

मर्यादाओं की चादर ओढ़े

मर्यादाओं की चादर में लिपटी खड़ी है नारी

न इधर राह न उधर राह, देख रही है नारी

किसको पूछे, किससे कह दे मन की व्यथा

फ़टी-पुरानी, उधड़ी चादर ओढ़े खड़ी है नारी

राख पर किसी का नाम नहीं होता

युद्ध की विभीषिका

देश, शहर

दुनिया या इंसान नहीं पूछती

बस पीढ़ियों को

बरबादी की राह दिखाती है।

हम समझते हैं

कि हमने सामने वाले को

बरबाद कर दिया

किन्तु युद्ध में

इंसान मारने से

पहले भी मरता है

और मारने के बाद भी।

बच्चों की किलकारियाँ

कब रुदन में बदल जाती हैं

अपनों को अपनों से दूर ले जाती हैं

हम समझ ही नहीं पाते।

और जब तक समझ आता है

तब तक

इंसानियत

राख के ढेर में बदल चुकी होती है

किन्तु हम पहचान नहीं पाते

कि यह राख हमारी है

या किसी और की।

मैंने चिड़िया से पूछा

मैंने चिड़िया से पूछा

क्यों यूं ही दिन भर

चहक-चहक जाती हो

कुट-कुट, किट-किट करती

दिन-भर शोर मचाती हो ।

पलटकर बोली

तुमको क्या ?

मैंने कभी पूछा तुमसे

दिन भर

तुम क्या करती रहती हो।

कभी इधर-उधर

कभी उधर-इधर

कभी ये दे-दे

कभी वो ले ले

कभी इसकी, कभी उसकी

ये सब क्यों करती रहती हो।

-

कभी मैं बोली सूरज से

कहां तुम्हारी धूप

क्यों चंदा नहीं आये आज

कभी मांगा चंदा से किसी

रोशनी का हिसाब

कहां गये टिम-टिम करते तारे

कभी पूछा मैंने पेड़ों से

पत्ते क्यों झर रहे

फूल क्यों न खिले।

कभी बोली फूलों से मैं

कहां गये वो फूल रंगीले

क्यों नहीं खिल रहे आज।

क्यों सूखी हरियाली

बादल क्यों बरसे

बिजली क्यों कड़की

कभी पूछा मैंने तुमसे

मेरा घर क्यों उजड़ा

न डाल रही, न रहा घरौंदा

कभी की शिकायत मैंने

कहाँ सोयेंगे मेरे बच्चे

कहाँ से लाऊँगी मैं दाना-पानी।

मैं खुश हूँ

तुम भी खुश रहना सीखो

मेरे जैसे बनना सीखो

इधर-उधर टाँग अड़ाना बन्द करो

अपने मतलब से मतलब रख आनन्द करो।

धर्मगुरुओं के अधार्मिक आचरण

हमारे देश में धर्मगुरुओं की बहुत बात होती है और अनगिनत धर्मगुरु हमारे चारों ओर छाये हुए हैं।

किन्तु ये धर्मगुरु कौन हैं? हम किसे धर्मगुरु कह सकते हैं? वे कौन से धर्म के ज्ञाता हैं? किस धर्म की व्याख्या वे करते हैं, कौन से धर्म की चर्चा कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ पाता। कौन से ग्रंथों का वाचन करते हैं अथवा कौन सी परम्पराओं, आचरण, व्यवहार, संस्कृति का विश्लेषण करते हैं सम्भवतः वे स्वयं ही नहीं जानते। उनके भाषण सुनने पर कई बार ऐसा प्रतीत होता है मानों वे पांचवी कक्षा की नैतिक शिक्षा की पुस्तक से पाठ सुना रहे हैं।

वास्तव में ये तथाकथित धर्मगुरु अपने समय के कथा-वाचक हैं। पहले समय में ये अपनी मंडलियों के साथ जीवन-यापन के लिए गांवों -शहरों में कथाएं सुनाते घूमते थे। लोगों की छोटी-छोटी दान-दक्षिणा से इनका जीवन-यापन होता था। ये बंजारों की तरह घुमंतू हुआ करते थे। किन्तु समय के साथ इनके श्रोता कम होने लगे और इन लोगों ने भी किसी मन्दिर, सामाजिक स्थानों के निकट अपना एक निश्चित ठिकाना बनाना शुरू कर दिया। इन कथा-वाचकों के साथ अब निठल्लों, अपराधियों, बेरोज़गारों का भी साथ होने लगा। जीवन-यापन के लिए इन्होंने धर्म की आड़ लेनी शुरू कर दी। धर्म के साथ पाखंड जुड़ा, फिर राजनीति।

ऐसे लोगों पर देश का प्रायः कोई कानून लागू नहीं होता। इस बात का ही फा़यदा उठाकर; देश में फैले अंधविश्वास, निर्धनता, निरक्षरता, और दूसरी ओर राजनीति, काली कमाई के चलते इन लोगों को हमने ही उच्च पदासीन कर दिया और अपनी गाढ़ी कमाई से इनके बड़े-बडे़ करोड़ों-अरबों के आश्रम, मन्दिर, मूर्तियां, सिंहासन रच दिये। जब ये धर्मगुरू ही नहीं तो धार्मिक आचरण की अपेक्षा ही कैसे?

ऐसे तथाकथित गुरुओं, स्वामियांे के लिए कानून होना चाहिए कि वे एक सीमा से अधिक सम्पत्ति अर्जित न कर सकें, अपनी आय का सम्पूर्ण विवरण जनता को दें, इन्हें कर के दायरे में लिया जाना चाहिए एवं सरकारी सम्पत्ति अथवा भूमि पर कार्यक्रमों की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात मीडिया को इनका प्रचारक नहीं बनना चाहिए फिर वे विज्ञापन हों अथवा धार्मिक प्रसारण।

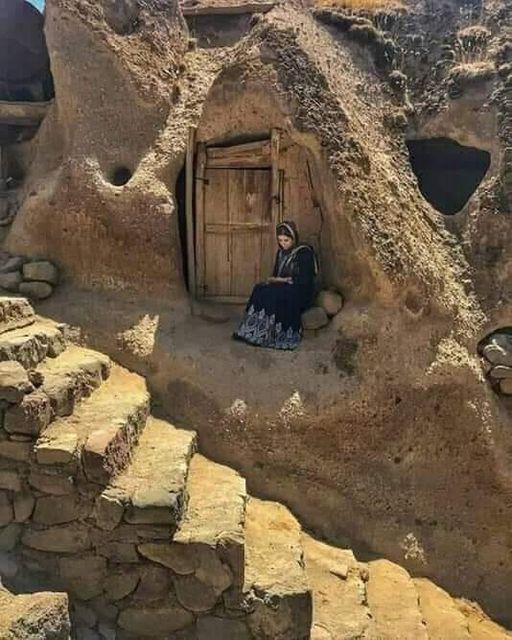

उठ बालिके उठ बालिके

सुनसान, बियाबान-सा

सब लगता है,

मिट्टी के इस ढेर पर

क्यों बैठी हो बालिके,

कौन तुम्हारा यहाँ

कैसे पहुँची,

कौन बिठा गया।

इतनी विशाल

दीमक की बांबी

डर नहीं लगता तुम्हें।

द्वार बन्द पड़े

बीच में गहरी खाई,

सीढ़ियाँ न राह दिखातीं

उठ बालिके।

उठ बालिके,

चल घर चल

अपने कदम आप बढ़ा

अपनी बात आप उठा।

न कर किसी से आस।

कर अपने पर विश्वास।

उठ बालिके।

जीवन की डोर पकड़

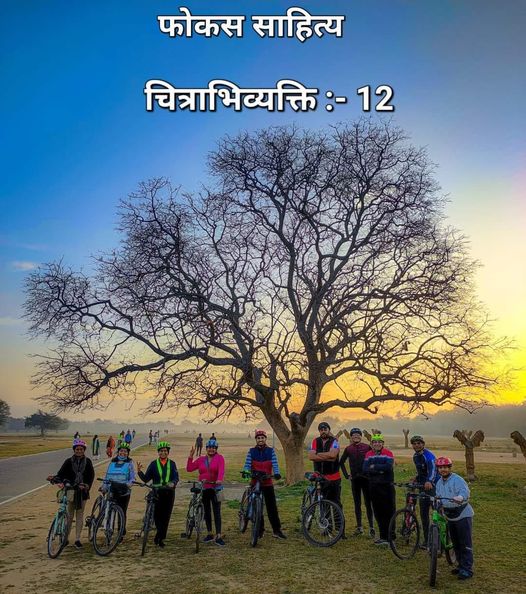

पुष्प-पल्लवविहीन वृक्षों का

अपना ही

एक सौन्दर्य होता है।

कुछ बिखरी

कुछ उलझी-सुलझी

किसी छत्रछाया-सी

बिना झुके,

मानों गगन को थामे

क्षितिज से रंगीनियाँ

सहेजकर छानतीं,

भोर की मुस्कान बाँटतीं

मानों कह रही

राही बढ़े चल

कुछ पल विश्राम कर

न डर, रह निडर

जीवन की डोर पकड़

राहों पर बढ़ता चल।

करें किससे आशाएँ

मन में चिन्ताएँ सघन

मानों कानन में अगन

करें किससे आशाएँ

कैसे बुझाएँ ये तपन

कैसी कैसी है ज़िन्दगी

कभी-कभी ठहरी-सी लगती है, भागती-दौड़ती ज़िन्दगी ।

कभी-कभी हवाएँ महकी-सी लगती हैं, सुहानी ज़िन्दगी।

गरजते हैं बादल, कड़कती हैं बिजलियाँ, मन यूँ ही डरता है,

कभी-कभी पतझड़-सी लगती है, मायूस डराती ज़िन्दगी।

जीना चाहती हूँ

पीछे मुड़कर

देखना तो नहीं चाहती

जीना चाहती हूँ

बस अपने वर्तमान में।

संजोना चाहती हूँ

अपनी चाहतें

अपने-आपमें।

किन्तु कहाँ छूटती है

परछाईयाँ, यादें और बातें।

उलझ जाती हूँ

स्मृतियों के जंजाल में।

बढ़ते कदम

रुकने लगते हैं

आँखें नम होने लगती हैं

यादों का घेरा

चक्रव्यूह बनने लगता है।

पर जानती हूँ

कुछ नया पाने के लिए

कुछ पुराना छोड़ना पड़ता है,

अपनी ही पुरानी तस्वीर को

दिल से उतारना पड़ता है,

लिखे पन्नों को फ़ाड़ना पड़़ता है,

उपलब्धियों के लिए ही नहीं

नाकामियों के लिए भी

तैयार रहना पड़ता है।

प्रश्न सुलझा नहीं पाती मैं

वैसे तो

आप सबको

बहुत बार बता चुकी हूँ

कि समझ ज़रा छोटी है मेरी।

आज फिर एक

नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ

मेरे सामने।

पता नहीं क्यों

बहुत छोटे-छोटे प्रश्न

सुलझा नहीं पाती मैं

इसलिए

बड़े प्रश्नों से तो

उलझती ही नहीं मैं।

जब हम छोटे थे

तब बस इतना जानते थे

कि हम बच्चे हैं

लड़का-लड़की

बेटा-बेटी तो समझ ही नहीं थी

न हमें

न हमारे परिवार वालों को।

न कोई डर था न चिन्ता।

पूजा-वूजा के नाम पर

ज़रूर लड़कियों की

छंटाई हुआ करती थी

किन्तु और किसी मुद्दे पर

कभी कोई बात

होती हो

तो मुझे याद नहीं।

अब आधुनिक हो गये हैं हम

ठूँस-ठूँसकर भरा जाता है

सोच में

लड़का-लड़की एक समान।

बेटा-बेटी एक समान।

किसी को पता हो तो

बताये मुझे

अलग कब हुए थे ये।

महिला अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष

1975 में लिखी गई रचना

************-*********

तुम हर युग में बनो रहो राम

पर मैं नहीं बनूंगी सीता।

तुम बने रहो अंधे धृतराष्ट्र्

पर मैं बनूंगी गांधारी।

तुम बजाओ मुरली

पर मैं नहीं बनूंगी राधा।

उर्मिला हूं अगर

तो नहीं बैठी रहूंगी

चौदह वर्ष तुम्हारी प्रतीक्षा में।

मैं ब्याही गई थी तुम संग

या तुम ब्याहे गये थे राम संग।

राम संग गई थी सीता

किसे छोड़ गये थे तुम मेरे संग।

द्रौपदी हूं अगर

तो पांडवों की चालाकी जान चुकी हूं।

माता की आज्ञा के इतने ही थे अनुसार

तो क्यों खाने पहुंचे थे

दुर्योधन से जुए में हार।

द्रौपदी अब बनेगी नारी

नहीं चाहिए उसे तुम्हारे मणि हार।

नहीं रह गई है वह केवल

तुम्हारी इच्छा पूर्त्तियों का आधार।

कर लेगी वह अपनी रक्षा

स्वयं ही जयद्रथ से

हे युधिष्ठिर !

नहीं चाहिए उसे तुम्हारी सम्बल।

तुम स्वयं तो बच लो पहले कर्ण से।

तुम्हारी सोलह हज़ार रानियों में

हे कृष्ण ! नहीं चाहिए स्थान मुझे।

रह लूंगी कुंवारी ही

नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान मुझे।

तुम्हारे लिए हे राम !

मैंने छोड़ी सारी सुख सुविधा, राज पाट

और तुमने ! तुमने !

एक धोबी के कहने से छोड़ दिया मुझे।

तो स्वयं ही सिद्ध किया

कि अग्नि-परीक्षा

मेरे अपमान का एक अद्भुत ढंग था।

और बहाना ! क्या सुन्दर था।

प्रजा का सुख था।

मैंने छोड़ दिया था तुम्हारे लिए सुख साज।

तो क्या तुम नहीं छोड़ सकते थे

मेरे लिए वही सुख राज।

और अब चाहते हो मैं गांधारी बनूं

फिरूं तुम्हारे पीछे पीछे आंखों पर पट्टी बांधे।

नहीं ! उस बंधी पट्टी को खोल

अपनी दृष्टि अपने पर ही डाल

बनूंगी स्वयं ही वज्र।

पर जानती हूं यह भी,

कि कृष्ण और दुर्योधन

अभी भी तुम्हारे अन्दर विद्यमान हैं।

लेकिन फिर भी हे पुरूष !

हर युग में तुम आओगे

मेरे ही आगे हाथ पसारे

हे मात: ! मुझे बना दो वज्र समान

जिससे, हर युग में मैं

कभी राम तो कभी कृष्ण

कभी कौरव तो कभी पाण्डव

तो कभी धृतराष्ट्र् बनकर

तुम्हें ही चोट पर चोट दे सकूं।

तुम्हारे ही अस्त्र से तुम्हें ही दबाउं

मुक्ति के गीत सुनाकर तुम्हें ही बन्दी बनाउं।

पर आज !

आज भी क्या है मेरे पास ?

सीता न बनूं, न बनूं गांधारी

राधा न बनूं, न बनूं द्रौपदी

या गांधारी भी न बनूं

तो क्या बन कर रहूं

बीसवीं सदी की नारी?

तो क्या यहां स्थितियां कुछ नेक हैं ?

हां हैं !

तुम्हारे हथकण्डे नये, बढ़िया, अनेक हैं।

या यूं कहूं फारेन मेक हैं।

यहां जकड़न और भी गहरी है।

नारी अभिशप्त हर जगह बेचारी है।

उसे देवी के आसन पर बिठाओ

मुक्ति के गीत सुनाओ, स्वपन दिखाओ

हर जगह तुम्हारी जीत है।

हर जगह तुम्हारी जीत है।

आज तो तुमने नया हथकण्डा अपनाया है

सारे संसार में

महिला अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष का नारा गुंजाया है।

नारी को स्वाधीन बनाने का,

अधिकार दिलाने का स्वांग रचाया है।

तुम देवी हो, तुममें प्रतिभा है,

बुद्धिमती हो, तुम सब कुछ कर सकती हो।

सफल गृहिणी हो।

यानी कि आया भी हो

मेहरी भी हो अवैतनिक

और रसोईये का काम तो

भली भांति जानती ही हो।

और दफ्तर !

वहां तो आज नारी ही प्रधान है।

बिल्कुल ठीक !

पहले पिसती थी एक पाट में

अब उसे पीसो चक्की के दो पाटों में।

घर के भीतर भी और घर के बाहर भी।

इस तरह नारी के शोषण की

व्यंग्य प्रहारों से उसे पीड़ित करने की

एक नई राह पाई है।

नारी ने एक बार फिर मार खाई है।

हर युग में यही होता आया है

यह युग भी इसका अपवाद नहीं।

यत्र नारयस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता

भुलावे का मन्त्र यह,

नारी का जीवन था, नारी का जीवन है।

दिमाग़ में भरे भूसे का

घर जितना पुराना होता जाता है

अनचाही वस्तुओं का

भण्डार भी

उतना ही बड़ा होने लगता है।

सब अत्यावश्यक भी लगता है

और निरर्थक भी।

यही हाल आज

हमारे दिमाग़ में

भरे भूसे का है

अपने-आपको खन्ने खाँ

समझते हैं

और मौके सिर

आँख, नाक, कान, मुँह पर

सब जगह ताले लग जाते हैं।

विश्व-कविता-दिवस

विश्व कविता दिवस के अवसर पर लिखी एक रचना

*-*-*-*-*

और दिनों की तरह

विश्व-कविता-दिवस भी

आया और चला गया।

न कुछ नया मिला

न पुराना गया।

हम दिनभर

कुछ पुस्तकें लिए,

समाचार पत्रों को कुतरते,

टी वी पर कुछ

सुनने की चाह लिए

बैठे रहे

और टूंगते रहे नमकीन।

फे़सबुक पर

लेते-देते रहे बधाईयाँ

मुझ जैसे तथाकथित कवियों को

एक और विषय मिल गया

एक नई कविता लिखने के लिए,

एक काव्य-पाठ के लिए,

अपना चेहरा लिए

प्रस्तुत होती रहे हम।

और अन्त में

पढ़ते और सुनते रहे

अपनी ही कविताएँ

सदा की तरह।

इक आग बनती है

तीली से तीली जलती है

यूँ ही इक आग बनती है।

छोटी-छोटी चिंगारियों से

दिल जलता है

कभी बुझता है

कभी भड़कता है।

राख के ढेर नहीं बनते

इतनी-सी आग से

किन्तु जले दिल में

कितने पत्थर

और पहाड़ बनते हैं

कुछ सरकते हैं

कुछ खड़े रहते हैं।

और हम, यूँ ही, बात-बेबात

मुस्कुराते रहते हैं।

दरकते पहाड़ों के बीच से

भरभराती मिट्टी

बहुत कुछ ले डूबती है

किन्तु कौन समझता है

हमारी इस बेमतलब मुस्कान को।

पाप की हो या पुण्य की गठरी

पाप की हो या

पुण्य की गठरी

तो भारी होती है।

कौन करेगा निर्णय

पाप क्या

या पुण्य क्या!

तू मेरे गिनता

मैं तेरे गिनती,

कल के डर से

काल के डर से

सहम-सहम

चलते जीवन में।

इहलोक यहीं

परलोक यहीं

सब लोक यहीं

यहीं फ़ैसला कर लें।

कल किसने देखा

चल आज यहीं

सब भूल-भुलाकर

जीवन

जी भर जी लें।

गलत और सही

कहते हैं

अन्त सही तो सब सही।

किन्तु मेरे गले ऐसे

बोध-भाव नहीं उतरते।

शायद जीवन की कड़वाहटें हैं

या कुछ और।

किन्तु यदि

प्रारम्भ सही न हो तो

अन्त कैसे हो सकता है सही।

आँसू और मुस्कुराहट

तुम्हारी छोटी-छोटी बातें

अक्सर

बड़ी चोट दे जाती हैं

पूछते नहीं तुम

क्या हुआ

बस डाँटकर

चल देते हो।

मैं भी आँसुओं के भीतर

मुस्कुरा कर रह जाती हूँ।

बसन्त

आज बसन्त मुझे

कुछ उदास लगा

रंग बदलने लगे हैं।

बदलते रंगों की भी

एक सुगन्ध होती है

बदलते भावों के साथ

अन्तर्मन को

महका-महका जाती है।

शब्द और भाव

बड़े सुन्दर भाव हैं

दया, करूणा, कृपा।

किन्तु कभी-कभी

कभी-कभी क्यों,

अक्सर

आहत कर जाते हैं

ये भाव

जहां शब्द कुछ और होते हैं

और भाव कुछ और।

अहंकार द्वेष ईर्ष्या

तीनों शब्द अहंकार ,द्वेष ,ईर्ष्या बोलने में हम साथ साथ बोल लेते हैं किन्तु सभी भिन्नार्थक हैं।

अहंकार मानव अपने आप पर करता है। जब मनुष्य को अपने गुणों, स्थिति, धन-सम्पत्ति अथवा योग्यता अर्थात व्यक्तिगत उपलब्धियों पर अभिमान होने लगता है और वह दूसरे को अपने से हीन मानने लगता है तब वह अहंकार की स्थिति में आ जाता है।

ईर्ष्या प्रतियोगिता की अगली सीढ़ी है। जब हम प्रतियोगिता में किसी से आगे नहीं बढ़ सकते, तब उससे ईर्ष्या करने लगते हैं

ईर्ष्या तब होती है जब हम अपने आप को दूसरों से हीन समझने लगते हैं तभी तो किसी की प्रगति, उपलब्धि, धन-सम्पत्ति, योग्यता आदि की जब अकारण ही आलोचना करने लगते हैं, उसकी योग्यताओं में कमियां ढूंढने लगते हैं तब वह ईर्ष्या की स्थिति बन जाती है।

द्वेष ईर्ष्या की अगली सीढ़ी है। ईर्ष्या में वैर-भाव, हानि पंहुचाने का भाव नहीं रहता, जबकि द्वेष-भाव की स्थिति में मनुष्य सामने वाले से आगे बढ़ने के लिए कोई भी तरीका अपनाने का प्रयास करता है, उसका बुरा चाहने लगता है। फिर वह उसका रास्ता काटना हो, उसके रास्ते में रोड़े अटकाना हो अथवा स्वयं गलत रास्ते पर चलकर उससे आगे बढ़ना।

प्रतियोगिता का भाव मानव मन में बने रहना आवश्यक है तभी वह प्रगति कर सकता है। किन्तु कब वह अंहकार, ईर्ष्या, द्वेष में परिवर्तित हो जाता है वह मानव स्वयं भी नहीं जानता।

असमंजस में नई पीढ़ी

आज हमारी पीढ़ी तीन कालखण्डों में जी रही है।

एक वह जो हमारे पूर्वज हमें सौंप गये। दूसरा हमारा स्वयं का विकसित वर्तमान और तीसरा हमारी भावी पीढ़ी जिसमें हम अपना भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों खोजते हैं।

वर्तमान समाज की सबसे कठिन समस्या है इन तीनों के मध्य सामंजस्य बिठाना। अतीत हमें छोड़ता नहीं, वर्तमान हमारी आवश्यकता है। और भविष्य हमें अपने हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है।

एक असमंजस की स्थिति है। धर्म, परम्परा, संस्कृति, रीति रिवाज़, संस्कार, व्यवहार, जो हमें पूर्वजों से मिले हैं उनकी गठरी अपनी पीठ पर बांधे हम विवश से घूम रहे हैं। न ढोने की स्थिति में हैं और न परित्याग कर सकते हैं क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अन्तर है। हम उस गठरी का परित्याग करना तो चाहते हैं किन्तु समाज से डरते हैं। और इस चिन्ता में भी रहते हैं कि इसमें न जाने कब कुछ काम का मिल जाये। अपनी आवश्यकतानुसार, सुविधानुसार उसमें कांट छांट कर लेते हैं। अपनी जीवन शैली को सरल सहज, सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ जोड़ लेते हैं कुछ छोड़ देते हैं। और जो मनभावन प्रतीत नहीं होता उसे तिरोहित कर देते हैं। उनका गुणगान तो करते हैं किन्तु निभा नहीं पाते।

इसका दुष्परिणाम हमारी भावी पीढ़ी भुगत रही है। हमने अपनी पीठ की गठरी के साथ साथ अपने समय की भी एक गठरी भी तैयार कर ली है और हम चाहते हैं कि हमारी भावी पीढ़ी अपनी नवीन जीवन शैली के साथ इन दोनों के बीच संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित करे। उसका अपना एक नवीन, आधुनिक, विकसित, वैज्ञानिक समाज है जहां हमने स्वयं उसे भेजा है। किन्तु उसे हम स्वतन्त्रतापूर्वक आगे बढ़ने नहीं दे रहे, अपनी तीनों गठरियों का बोझ उनके कंधे पर लाद कर चले हैं।

2008 में नयना देवी मन्दिर में हुआ हादसा

नैना देवी में हादसा हुआ। श्रावण मेला था। समाचारों की विश्वसनीयता के अनुसार वहां लगभग बीस हज़ार लोग उपस्थित थे। पहाड़ी स्थान। उबड़-खाबड़, टेढ़े-मेढ़े संकरे रास्ते। सावन का महीना। मूसलाधार बारिष। ऐसी परिस्थितियों में एक हादसा हुआ। क्यों हुआ कोई नहीं जानता। कभी जांच समिति की रिपोर्ट आयेगी तब भी किसी को पता नहीं लगेगा।

किन्तु जैसा कि कहा गया कि शायद कोई अफवाह फैली कि पत्थर खिसक रहे हैं अथवा रेलिंग टूटी। यह भी कहा गया कि कुछ लोगों ने रेंलिंग से मन्दिर की छत पर चढ़ने का प्रयास किया तब यह हादसा हुआ।

किन्तु कारण कोई भी रहा हो, हादसा तो हो ही गया। वैसे भी ऐसी परिस्थ्तिियों मंे हादसों की सम्भावनाएं बनी ही रहती हैं। किन्तु ऐसी ही परिस्थितियों में आम आदमी की क्या भूमिका हो सकती है अथवा होनी चाहिए। जैसा कि कहा गया वहां बीस हज़ार दर्शनार्थी थे। उनके अतिरिक्त स्थानीय निवासी, पंडित-पुजारी; मार्ग में दुकानें-घर एवं भंडारों आदि में भी सैंकड़ों लोग रहे होंगे। बीस हज़ार में से लगभग एक सौ पचास लोग कुचल कर मारे गये और लगभग दो सौ लोग घायल हुए। अर्थात् उसके बाद भी वहां सुरक्षित बच गये लगभग बीस हज़ार लोग थे। किन्तु जैसा कि ऐसी परिस्थितियों में सदैव होता आया है उन हताहत लोगों की व्यवस्था के लिए पुलिस नहीं आई, सरकार ने कुछ नहीं किया, व्यवस्था नहीं थी, चिकित्सा सुविधाएं नहीं थीं, सहायता नहीं मिली, जो भी हुआ बहुत देर से हुआ, पर्याप्त नहीं हुआ, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ; आदि -इत्यादि शिकायतें समाचार चैनलों, समाचार-पत्रों एवं लोगों ने की।

किन्तु प्रश्न यह है कि हादसा क्यों हुआ और हादसे के बाद की परिस्थितियों के लिए कौन उत्तरदायी है ?

निश्चित रूप से इस हादसे के लिए वहां उपस्थित बीस हज़ार लोग ही उत्तरदायी हैं। यह कोई प्राकृतिक हादसा नहीं था, उन्हीं बीस हज़ार लोगों द्वारा उत्पे्ररित हादसा था यह। लोग मंदिरों में दर्शनों के लिए भक्ति-भाव के साथ जाते हैं। सत्य, ईमानदारी, प्रेम, सेवाभाव का पाठ पढ़ते हैं। ढेर सारे मंत्र, सूक्तियां, चालीसे, श्लोक कंठस्थ होते हैं। किन्तु ऐसी ही परिस्थितियों में सब भूल जाते हैं। ऐसे अवसरों पर सब जल्दी में रहते हैं। कोई भी कतार में, व्यवस्था में बना रहना नहीं चाहता। कतार तोड़कर, पैसे देकर, गलत रास्तों से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जहां दो हज़ार का स्थान है वहां हम बीस हज़ार या दो लाख एकत्र हो जाते हैं फिर कहते हैं हादसा हो गया। सरकार की गलती है, पुलिस नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी। सड़कें ठीक नहीं थीं। अब सरकार को चाहिए कि नैना देवी जैसे पहाड़ी रास्तों पर राजपथ का निर्माण करवाये। किन्तु इस चर्चा से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जो 150 लोग मारे गये और दो सौ घायल हुए उन्हें किसने मारा और किसके कारण ये लोग घायल हुए? निश्चय ही वहां उपस्थित बीस हज़ार लोग ही इन सबकी मौत के अपराधी हैं। उपरान्त हादसे के सब लोग एक-दूसरे को रौंदकर घर की ओर जान बचाकर भाग चले। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उन्होंने किसके सिर अथवा पीठ पर पैर रखकर अपनी जान बचाई है। सम्भव है अपने ही माता-पिता, भाई-बहन अथवा किसी अन्य परिचित को रौंदकर ही वे अपने घर सुरक्षित पहुंचे हों। जो गिर गये उन्हें किसी ने नहीं उठाया क्योंकि यह तो सरकार का, पुलिस का, स्वयंसेवकों का कार्य है आम आदमी का नहीं, हमारा-आपका नहीं। हम-आप जो वहां बीस हज़ार की भीड़ के रूप में उपस्थित थे किसी की जान बचाने का, घायल को उठाने का, मरे को मरघट पंहुचाने का हमारा दायित्व नहीं है। हम भीड़ बनकर किसी की जान तो ले सकते हेैं किन्तु किसी की जान नहीं बचा सकते। आग लगा सकते हैं, गाड़ियां जला सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, बलात्कार ओैर लूट-पाट कर सकते हैं किन्तु उन व्यवस्थाओं एवं प्रबन्धनों में हाथ नहीं बंटा सकते जहां होम करते हाथ जलते हों। जहां कोई उपलब्धि नहीं हैं वहां कुछ क्यों किया जाये।

भंडारों में लाखों रुपये व्यय करके, देसी घी की रोटियां तो खिला सकते हैं, करोड़ों रुपयों की मूर्तियां-छत्र, सिंहासन दान कर सकते हैं किन्तु ऐसे भीड़ वाले स्थानों पर होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए आपदा-प्रबन्धन में अपना योगदान देने में हम कतरा जाते हैं। धर्म के नाम पर दान मांगने वाले प्रायः आपका द्वार खटखटाते होंगे, मंदिरों के निर्माण के लिए, भगवती जागरण, जगराता, भंडारा, राम-लीला के लिए रसीदें काट कर पैसा मांगने में युवा से लेकर वृद्धों तक को कभी कोई संकोच नहीं होता, किन्तु किसी अस्पताल के निर्माण के लिए, शिक्षा-संस्थानों हेतु, भीड़-भीड़ वाले स्थानों पर आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था हेतु एक आम आदमी का तो क्या किसी बड़ी से बड़ी धार्मिक संस्था को भी कभी अपना महत्त योगदान प्रदान करते कभी नहीं देखा गया। किसी भी मन्दिर की सीढ़ियां चढ़ते जाईये और उस सीढ़ी पर किसी की स्मृति में बनवाने वाले का तथा जिसके नाम पर सीढ़ी बनवाई गई है, का नाम पढ़ते जाईये। ऐसे ही कितने नाम आपको द्वारों, पंखों, मार्गों आदि पर उकेरित भी मिल जायेंगे। किन्तु मैंने आज तक किसी अस्पताल अथवा विद्यालय में इस तरह के दानी का नाम नहीं देखा।

हम भीड़ बनकर तमाशा बना कते हैं, तमाशा देख सकते हैं, तमाशे में किसी को झुलसता देखकर आंखें मूंद लेते हैं क्योंकि यह तो सरकार का काम है।

पता नहीं ज़िन्दगी में क्या बनना है

तुम्हें ज़िन्दगी में कुछ बनना है कि नहीं? अंग्रेज़ी में बस 70 अंक और गणित में 75। अकेले तुम हो जिसके 70 अंक हैं, सब बच्चों के 80 से ज़्यादा हैं। हिन्दी में 95 आ भी गये तो क्या तीर मार लोगे, शिक्षक महोदय वरूण को सारी कक्षा के सामने डांटते हुए बोले। चपड़ासी भी नहीं बन पाओगे इस तरह तो, आजकल चपड़ासी को भी अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, क्या करोगे ज़िन्दगी में। अपने पापा को बुलाकर लाना कल।

वरूण डरता-डरता घर पहुंचा । मां जानती थी कि आज अर्द्धवार्षिक परीक्षा का रिपोर्ट कार्ड होगा। बच्चे का उतरा चेहरा देखकर कुछ नहीं बोली, बस ,खाना खिलाकर खेलने भेज दिया। फिर बैग से रिपोर्ट कार्ड निकाल कर देखा और दौड़कर बाहर से वरूण को बांह खींचकर ले आई और गुस्से से बोली, रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दिखाया ?वरूण रोने लगा, लेकिन मां ने पुचकार कर पकड़ लिया, अरे ,मैंने तो शाबाशी देने के लिए बुलाया है। इतने अच्छे अंक आये हैं रोता क्यों है? हिन्दी में 95 । वाह! अंगे्रज़ी में कुछ कम हैं पर कोई बात नहीं, कौन-सा अंगे्रज़ी का टीचर बनना है। और गणित में भी ठीक हैं। पापा भी खुश हो जायेंगे। वरूण बोला किन्तु मां, सर तो कहते हैं 100 आने चाहिए।

100? कोई रूपये हैं कि सौ के सौ आ जायेंगे, तू चिन्ता न कर।

संध्या पापा की आवाज़ सुनकर दरवाजे़ के पीछे छिप-सा गया। लेकिन वरूण हैरान था कि पापा भी खुश हैं। आवाज़ दी, कहां हो वरूण, लो तुम्हारी पसन्द की मिठाई लाया हूं। वरूण फिर भी सहमा-सा था। पापा उसके मुंह में गुलाबजामुन डालते हुए बोले , वाह बेटा अंग्रेज़ी में 70 अंक, मेरे तो सात आते थे, हा हा ।

और वरूण अचम्भित-सा खड़ा था समझ नहीं पा रहा था कि उसके अंक कैसे हैं।

सम्बन्धों का सम्मान

हमारे पारिवारिक-सामाजिक सम्बन्धों में एक शब्द बहुत महत्व रखता है –“जैसा”,जैसे”,“समान” क्या आपका किन्हीं सम्बन्धों के बीच इन शब्दों का सामना हुआ है।

सीधे-सीधे अपने मन की बात कहती हूं।

किसी ने मुझसे पूछा “क्या यह आपकी बेटी है?”

मैंने कहा “जी नहीं, मेरी बहू है।“

उन्होंने मुझे कुछ तिरस्कार, कुछ उपेक्षा भरी दृष्टि से देखा और बोले, बहू भी तो बेटी-समान ही होती है। क्या आप अपनी बहू को “बेटी-जैसी” नहीं मानते

मैंने कहा ,नहीं, मैं अपनी बहू को, बेटी “जैसी” नहीं मानती। बहू ही मानती हूं

उनके लिए एवं समाज के लिए मेरा यह उत्तर पर्याप्त नकारात्मक है।

मेरे इस कथन पर मुझे बहुत उपदेश मिले, तिरस्कार-पूर्ण भाव मिले, और मुझे समझाया गया कि सास-बहू में आज इसीलिए इतनी खटपट होती है क्योंकि सासें बहुंओं को अपनाती ही नहीं।

मैंने अपना स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया कि मैंने अपनाया है अपनी बहू को बहू के रूप में, बहू के अधिकार के रूप में , उसकी जो ‘‘पोस्ट’’ है उसी पर। इसी सम्बन्ध को बनाये रखने में हमारी गरिमा है, किन्तु प्रायः मेरा उत्तर किसी की समझ में नहीं आता। घर में कहते हैं तू क्यों सबसे पंगा लेती है, कहने दे जो कोई कहता है। मेरा प्रश्न है कि हर क्षेत्र के सम्बन्धों की अपनी गरिमा, रूप होता है, उस पर अन्य सम्बन्ध क्यों थोपे जाते हैं ? हम पारिवारिक–सामाजिक सम्बन्धों में यह “जैसा”, “समान” जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों करने लगे हैं। जो सम्बन्ध हैं, उनको उसी रूप में सम्मान क्यों नहीं दे पाते।

मैं कार्यरत हूं। अनेक बार कोई सहकर्मी कह देता है “आप तो मेरी मां जैसी हैं।“ कोई कहता है आप तो हमारी बड़ी बहन जैसी हैं, किसी का वाक्य होता है : “मैं तो आपके बेटे जैसा हूं।“

मैं कहती हूं “नहीं, आप केवल मेरे सहकर्मी हैं।“

मेरा यह उत्तर नकारात्मक ही नहीं हास्यास्पद भी होता है।

हम अपने बच्चों को कहते हैं: भाभी को मां समान समझना, देवर को बेटे समान मानना। सास-ससुर की माता-पिता समान सेवा करना। एक महिला अपने ढाई वर्ष के बेटे को पड़ोस की दो वर्ष की बच्ची के लिए कह रही है, बेटा यह तेरी दीदी है। लेकिन साली को बहन समान समझना यह मैंने कभी नहीं सुना।

और सबसे बड़ी बात: बेटी को बेटा जैसा मानें। जहां तक मेरी समझ कहती है इसका अभिप्राय यह कि बेटे और बेटी के अधिकार समान रहें। तो मैंने कभी किसी को यह कहते नहीं सुना कि बेटे को बेटी जैसा मानें, जब समानता की बात करनी है तो दोनों ओर से की जा सकती है, अर्थात हम कहीं तो भेद-भाव लेकर चल ही रहे हैं।

हम वे ही रिश्ते क्यों न मानें, जो वास्तव में हैं, उन्हीं सम्बन्धों में पूर्ण सम्मान दें, अधिकार एवं अपनत्व दें, तो क्या सम्बन्धों में ज़्यादा गहराई, ज़्यादा अपनत्व, ज़्यादा विश्वास का भाव नहीं उपजेगा।

क्या सामाजिक –पारिवारिक सम्बन्धों को लेकर हमारे मन में कोई डर, कोई खौफ़ है जो हम हर सम्बन्ध पर एक लबादा ओढ़ाने में लगे हैं, अथवा परत-दर-परत चढ़ाने में लगे हैं।

लोग कहते हैं कि हम सम्बन्धों का नाम देकर सम्मान-भाव प्रदर्शित करते हैं। मेरा प्रश्र होता है कि जो सम्बन्ध वास्तव में है, उस पर कोई और सम्बन्ध लादकर क्या हम वास्तविक सम्बन्धों का अपमान नहीं कर रहे।