अपना तो वोट देना ही बेकार चला गया

अपना तो वोट देना ही बेकार चला गया।

हमारे साथ तो पता नहीं क्यों ऐसा अन्याय होता है अक्सर।

अब देखिए, मैं प्रातः काल सात बजे से टी.वी. देख रही थी। हर शहर में , हर मतदान केन्द्र पर टी. वी. के संवाददाता खड़े थे। वोट देने वालों का साक्षात्कार ले रहे थे।

उनसे पूछ रहे थे

‘‘आपको कैसा लग रहा है वोट देकर’

‘‘आपने किस मुद्दे को लेकर वोट दिया है’’

एक बेचारे व्हील चेयर पर आये थे। उन्हें न तो सुनाई दे रहा था न ही दिखाई। किन्तु हमारी तो ड्यूटी है उनसे पूछना। सो उनके मुंह में माईक घुसा कर हम पूछ रहे थे

‘‘ आप देखिए व्हील चेयर पर वोट देने आये हैं कैसा लग रहा है आपको’’

वे हकबकाये से कभी माईक को देखें और कभी अपने आस-पास खड़े लोगों को।

एक ‘‘बड़ा व्यक्ति’’ अपने घर से पैदल ही वोट देने आ गया। जब तक हमें अच्छे से याद नहीं हो गया कि फलां व्यक्ति अपने घर से पैदल ही वोट देने आया है, संवाददाता हमें याद कराते रहे।

वे ढूंढ-ढूंढकर वृद्ध, बैसाखी वाले लोगों को, व्हील चेयर वाले मतदाताओं को ढूंढ रहे थे , सब कवर हो गये टी. वी. पर।

अन्त में वे कुछ आम लोगों के बीच भी अपना माईक लेकर आ गये।

‘‘आप सुबह-सुबह सात बजे ही यहां आ गये हैं? ’’

जी हां

तो वोट देने आये हैं

जी हां

अच्छा तो क्या सोचकर वोट देने आये हैं

जी, वोट देनी है यही सोच कर आये हैं

पर कुछ तो मुद्दे होंगे जिनको सोचकर आप वोट दे रहे हैं

जी हां, बेरोजगारी मंहगाई वगैरह , वे आखिर में हारकर बोल दिये।

बाद में ज्ञात हुआ कि वे एक बहुत बड़ी पोस्ट पर सरकारी नौकरी में हैं किन्तु उनके लिए बेरोज़गारी कैसे मुद्दा है समझ नहीं आया।

हमारा अन्तर्मन भी प्रसन्न हुआ। जल्दी-जल्दी तैयार हुई अच्छे से। मतदान केन्द्र जा रही हूं मत देने, वहां टी. वी. वाले खड़े होंगे, हमारा साक्षात्कार लेंगे। मुद्दे तैयार किये।

पैदल ही गये। पर वहां तो कोई न था।

मत तो देना ही था, यद्यपि मतदान में ही मत शब्द है फिर भी दे दिया। अपना तो आज वोट देना ही बेकार चला गया। हमारे साथ तो पता नहीं ऐसा अन्याय क्यों होता है अक्सर।

एक और कथा बताना और भी ज्यादा जरूरी है।

हम अपने परिचितों में प्रायः बात करते हैं इस बार वोट किसे। हमारे एक मित्र बोले मैं तो मोदी को ही अपना वोट दूंगा। क्यों आप राहुल को दे रही हैं क्या या फिर केजरीवाल को।

मैंने कहा , ये दोनों ही हमारे क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। किन्तु मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं वे विधान सभा के लिए आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं क्या?

मेरी ऐसी बातों पर सब बहुत नाराज़ हो जाते हैं। मित्र बोले, फालतू में बात खींचती हो, मतलब भाजपा को वोट देगें।

मैं सिरे की ढीठ। फिर पूछ लिया चलिए अच्छी बात है भाजपा को देंगे, प्रत्याशी तो होगा कोई जिसे वोट देंगें।

अब वे उखड़ गये, इससे क्या ।

क्यों नहीं? काम तो प्रत्याशी ही करेगा, न तो भाजपा करेगी, न ही मोदी जी।

जब कुछ पता नहीं तो बोलती क्यों हो, कहकर वे चिढ़कर उठकर चले गये।

सरकार और मीडिया कहते हैं जनता जागृत हो रही है। जी हां, जनता जागृत हो रही है, जागरण करती है, दस रूपये चढ़ाती है, प्रसाद लेती है, उन दस रूपयों में पूरा परिवार खाना खाता है और घर जाकर सो जाता है। फिर सुबह उठकर कहता है , मुझे नहीं पता क्या कहता है, और यदि कुछ कहता भी है तो मुझे क्या लेना, कहता रहे, जिसे जो कहना है।

जो मुद्दे कल थे , वे ही आज हैं और कल भी वे ही रहेंगे, कुछ हेर-फ़ेर के साथ क्योंकि हम जागरण करते हैं जागृत नहीं हो रहे।

आज का रावण

हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में जो कथाएं सिद्ध हैं, आम जन तक पहुंचते-पहुंचते बहुत बदल जाती हैं। सत्य-असत्य से अलग हो जाती हैं। हमारी अधिकांश कथाओं के आधार और परिणाम वरदान और श्राप पर आधारित हैं।

प्राचीन ग्रंथों एवं रामायण में वर्णित कथानक के अनुसार रावण एक परम शिव भक्त, उद्भट राजनीतिज्ञ, महापराक्रमी योद्धा, अत्यन्त बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकाण्ड विद्वान पंडित एवं महाज्ञानी था। रावण के शासन काल में लंका का वैभव अपने चरम पर था इसलिये उसकी लंकानगरी को सोने की लंका कहा जाता है।

हिन्दू ज्योतिषशास्त्र में रावण संहिता को एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है और इसकी रचना रावण ने की थी।

रावण ने राम के लिए उस पुल के लिए यज्ञ किया, जिसे पारकर राम की सेना लंका पहुंच सकती थी, यह जानते हुए भी रावण ने राम के निमन्त्रण को स्वीकार किया और अपना कर्म किया।

रावण अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है और रामायण के अनुसार जब रावण मृत्यु शय्या पर था तब राम ने लक्ष्मण को रावण से शिक्षा ग्रहण करने का आदेश दिया था और रावण ने यहां भी अपना कर्म किया था।

निःसंदेह हमारी धार्मिकता, आस्था, विश्वास, चरित्र आदि विविध गुणों के कारण राम का चरित्र सर्वोपरि है। रावण रामायण का एक केंद्रीय प्रतिचरित्र है। रावण लंका का राजा था। रामकथा में रावण ऐसा पात्र है, जो राम के उज्ज्वल चरित्र को उभारने का काम करता है।

रावण राक्षस कुल का था, अतः उसकी वृत्ति भी राक्षसी ही थी। यही स्थिति शूर्पनखा की भी थी। उसने प्रेम निवेदन किया, विवाह-प्रस्ताव किया जिसे राम एवं लक्ष्मण ने अस्वीकार किया। इस अस्वीकार का कारण सीता को मानते हुए शूर्पनखा ने सीता को हानि पहुंचाने का प्रयास किया, इस कारण लक्ष्मण ने शूर्पनखा को आहत किया, उसकी नाक काट दी।

रावण ने घटना को जानकर अपनी बहन का प्रतिशोध लेने के लिए सीता का अपहरण किया, किन्तु उसे किसी भी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाई। रावण अपनी पराजय भी जानता था किन्तु फिर भी उसने बहन के सम्मान के लिए अपने हठ को नहीं छोड़ा।

समय के साथ एवं साहित्येतिहास में कुछ प्रतीक रूढ़ हो जाते हैं, और फिर वे ही उसकी अर्थाभिव्यक्ति बन कर रह जाते हैं। बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में यह कथा रूढ़ हुई और रावण के गुणों पर उसका कृत्य हावी हुआ। किसी भी समाज के उत्थान के लिए इससे अच्छी बात कोई नहीं कि अच्छाई का प्रचार हो, हमारे भीतर उसका समावेश हो, और हम उस परम्परा को आगे बढ़ाएं। राम-कथा हमें यही सिखाती है। किन्तु गुण-अवगुण दोनों में एक संतुलन बना रहे, यह हमारा कर्तव्य है।

बात करते हैं आज के रावण की।

आज के दुराचारियों अथवा कहें दुष्कर्मियों को रावण कह कर सम्बोधित किया जा रहा है। वर्तमान समाज के अपराधियों को, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले युवकों को रावण कहने का औचित्य। क्या सत्य में ही दोनों के अपराध समान हैं । यदि अपराध समान हैं तो परिणाम क्यों नहीं समान हैं?

किन्तु आज कहां है रावण ?

आज रावण नहीं है। यदि रावण है तो राम भी होने चाहिए। किन्तु राम भी तो नहीं है।

आज वे उच्छृंखल युवक हैं जो निडर भाव से अपराधों में लिप्त हैं। वे जानते हैं वे अपने हर अपकृत्य से बच निकलेंगे। समाज एवं परम्पराओं के भय से पीड़ित अपनी व्यथा प्रकट नहीं करेगा, और यदि कर भी देगा तब भी परिवार से तो संरक्षण मिलेगा ही, अपने दांव-पेंच से कानून से भी बच निकलेंगे।

रावण शब्द का प्रयोग बुराई के प्रतीक के रूप में किया जाता है। उस युग में तो राम थे, रावण रूपी बुराई का अन्त करने के लिए। आज हम उस रावण का पुतला जलाने के लिए तो तैयार बैठे रहते हैं वर्ष भर। आज हमने बुराई का प्रतीक रावण तो बना लिया किन्तु उसके समापन के लिए राम कौन-कौन बनेगा?

यदि हम रावण शब्द का प्रयोग बुराई के प्रतीक के रूप में करते हैं तो इस बुराई को दूर करने के उपाय अथवा साधन भी सोचने चाहिए। बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ापन, रूढ़ियों के रावण विशाल हैं। लड़कियों में डर का रावण और युवकों में छूट का रावण हावी है।

जिस दिन हम इससे विपरीत मानसिकता का विकास करने में सफल हो गये, उस दिन हम रावण की बात करना छोड़ देंगे। अर्थात् किसी के भी मन में अपराध का इतना बड़ा डर हो कि वह इस राह पर कदम ही न बढ़ा पाये और जिसके प्रति अपराध होते हैं वे इतने निडर हों कि अपराधी वृत्ति का व्यक्ति आंख उठाकर देख भी न पाये।

यदि फिर भी अपराध हों, तो हम जिस प्रकार आज राम को स्मरण कर अच्छाई की बात करते हैं, वैसे ही सत्य का समर्थन करने का साहस करें और जैसे आज रावण को एक दुराचारी के रूप में स्मरण करते हैं वैसे ही अपराधी के प्रति व्यवहार करें, तब सम्भव है कोई परिवर्तन दिखाई दे, और आज का रावण लुप्त हो।

हिंदी दिवस की आवश्यकता क्यों

14 सितम्बर 1949 को हिन्दी को संविधान में राष्ट््रभाषा के रूप में मान्यता दी गई और हम इस दिन हिन्दी दिवस मनाने लगे। क्यों मनाते हैं हम हिन्दी दिवस? हिन्दी के लिए क्या करते हैं हम इस दिन? कितना चिन्तन होता है इस दिन हिन्दी के बारे में। हिन्दी के प्रचार-प्रसार पर सरकारी, गैर सरकारी हिन्दी संस्थाएं कितनी योजनाएं बनती हैं? अखिल भारतीय स्तर के हिन्दी संस्थान हिन्दी की स्थिति पर क्या चिन्तन करते हैं? क्या कभी इस बात पर किसी भी स्तर पर चिन्तन किया जाता है कि वर्तमान में हिन्दी की देश में स्थिति क्या है और भविष्य के लिए क्या योजना होना चाहिए? शिक्षा में हिन्दी का क्या स्तर है, क्या इस बात पर कभी चर्चा होती है?

इन सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं में हैं।

प्रत्येक कार्यालय में हिन्दी दिवस मनाया जाता है। भाषण-प्रतियोगिताएं, लेखन प्रतियोगिताएं, कवि-सम्मेलन, कुछ सम्मान और पुरस्कार, और अन्त में समोसा, चाय, गुलाबजामुन के साथ हिन्दी दिवस सम्पन्न। तो इसलिए मनाते हैं हम हिन्दी दिवस।

नाम हिन्दी में लिख लिए, नामपट्ट हिन्दी में लगा लिए, जैसे छोटे-छोटे प्रचारात्मक प्रयासों से हिन्दी का क्या होगा?

हम चाहते हैं कि हिन्दी का प्रचार-प्रसार हो, हिन्दी शिक्षा का माध्यम बने, किन्तु क्या हम कोई प्रयास करते हैं? क्या आज तक किसी संस्था ने हिन्दी दिवस के दिन सरकार को कोई ज्ञापन दिया है कि हिन्दी को देश में किस तरह से लागू किया जाना चाहिए। हिन्दी संस्थानों का कार्य केवल हिन्दी की कुछ तथाकथित पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित करना, पुरस्कार बांटना और कुछ छात्रवृत्तियां देने तक ही सीमित है। हां, हिन्दी सरल होनी चाहिए, दूसरी भाषाओं के शब्दों को हिन्दी में लिया जाना चाहिए, हिन्दी बोलचाल की भाषा बननी चाहिए, अंग्रेज़ी का विरोध किया जाना चाहिए, बस हमारी इतनी ही सोच है।

वर्तमान में भारतीय भाषा वैभिन्नय एवं वैश्विक स्तर से यदि देखें तो हिन्दी में] हिन्दी माध्यम में एवं प्रत्येक विधा, ज्ञान का अध्ययन असम्भव प्रायः है, यह बात हमें ईमानदारी से मान लेनी चाहिए। हिन्दी को अपना स्थान चाहिए न कि अन्य भाषाओं का विरोध।

आज हिन्दी वर्णमाला का कोई एक मानक रूप नहीं दिखाई देता। दसवीं कक्षा तक विवशता से हिन्दी पढ़ाई और पढ़ी जाती है। किन्तु यदि हिन्दी विषय को, भाषा, साहित्य, इतिहास को प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य कर दिया जाये तब हिन्दी को सम्भवतः उसका स्थान मिल सकता है। उच्च शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर हिन्दी की एक परीक्षा, अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए, हिन्दी साहित्येतिहास, अनिवार्य कर दिया जाये, तब हिन्दी की स्थिति में सुधार आ सकता है।

आज हम बच्चों के लिए अपनी संस्कृति,परम्पराओं की बात करते हैं। यदि हम हिन्दी पढ़ते हैं तब हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, प्राचीन साहित्य, कलाओं, परम्पराओं , सभी का अध्ययन कर सकते हैं। और इसके लिए एक बड़े अभियान की आवश्यकता है न कि हम यह सोच कर प्रसन्न हो लें कि अब तो फ़ेसबुक पर भी सब हिन्दी लिखते हैं।

अतः किसी एक दिन हिन्दी दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं है, दीर्घकालीन योजना की आवश्यकता है।

कवियत्रियों की मारक पुकार

आज मेरा मन गद्गद् है। मेरा मन कभी भी इतनी देशीय, देश-भक्त नहीं हुआ जितना कल रात हुआ।

रात के 11 बजे यह हादसा हुआ।

अब कोई मुझसे पूछे कि इतनी रात मैं फ़ेसबुक पर क्या कर रही थी।

वही कर रही थी जो आप सब करते हैं। किन्तु आजकल किसी भी समय फ़ेसबुक पर जाईये आॅन लाईन काव्य पाठ सुनने को मिल जायेगा और जब मिलेगा तो सुनना भी चाहिए, इस आशा में कि शायद कभी मुझे भी इस मंच से काव्य पाठ का अवसर मिल जाये, इसी आशा में सुनना पड़ता है।

अब सीधे-सीधे मुद्दे की बात करती हूं।

रात्रि 11 बजे एक महान कवियत्री आॅन लाइन काव्य पाठ के माध्यम से चीन को सीधे-सीधे चेतावनी दे रही थी, ललकार रही थी, पुकार रही थी, चिल्ला-चिल्लाकर कह रही थी, अरे बाहर निकल, तुझे तो मैं देख लूंगी। उनकी हुंकार से बड़े-बड़े डर जाते, चीन की तो बात ही क्या। तू बाहर निकल कर तो दिखा, इधर नज़र उठाकर तो दिखा। इस देश की अनेक वीरांगनाओं को भी उन्होंने निमन्त्रण दिया। मुझे पहली बार ज्ञात हुआ कि मेरा देश इतनी वीरांगनाओं से प्लावित और ग्रसित है। मेरा तो ज्ञान ही अल्प मात्रा में है, मुझे तो बस एक झांसी की रानी का ही नाम स्मरण था, किन्तु उनका ज्ञान अद्भुत था। वे तो पता नहीं कितनी ही वीरांगनाओं को बुलाकर मंच पर ले आईं। यहां तक कि पद्मिनी जिसने जौहर किया था, उसे भी तलवार के साथ बुला लिया और पांच सौ और महिलाओं को भी आग से बाहर निकाल कर अपने साथ सेना बना ली, आओ, चीन वालो, तुम्हें तो हम ही देख लेंगे। अब रात्रि 11 बजे का समय था, मुझे डर लगने लगा , नींद के झोंके भी थे। किन्तु बीच-बीच में मुझे द्रौपदी, कुंती, राधा, मीरा, उर्वशी तक के भी नाम सुनाई दिये। मैंने जल्दी से पी सी बन्द किया, एक चादर ली और मुंह ढककर सोने का प्रयास करने लगी, कि कवियत्री महोदया ने आॅन-लाईन में मेरा नाम पढ़ लिया होगा, कहीं मुझे न पुकार ले। इस महोदया को तीन लोग सुन रहे थे, जिनमें एक मैं थी।

किन्तु जाने से पहले एक और बात बताना चाहूंगी कि मैंने सुना है कि इधर सीमाओं पर कवियत्रियों की नियुक्ति की जाने वाली है, कवि सम्मेलन आयोजित किये जाने की बात चल रही है, वे सीमाओं पर अपनी ओजपूर्ण, दहाड़पूर्ण, ललकारपूर्ण, हुंकारपूर्ण कविताएं सुनाएंगी, वे भी गा-गाकर, चीनी सेना तो यूं ही भाग लेगी।

सोचती हूं कुछ दिन के लिए कविताएं लिखना बन्द कर दूं।

किस शती में जी रहे हैं हम

एक छात्रा के साथ हुई मेरी बातचीत, आपके समक्ष शब्दशः प्रस्तुत

******************-****************-***

जैसा कि आप जानते हैं मैं एक विद्यालय में कार्यरत हूं। एक छात्रा 12 वीं का प्रमाणपत्र लेने के लिए आई तो मैंने देखा] उसकी फ़ाईल में पासपोर्ट है। मैंने उत्सुकतावश पूछा, उच्च शिक्षा के लिए कहां जा रही हा,े और कौन से क्षेत्र में।

उसका उत्तर थाः चीन, एम. बी. बी. एस, एम. डी और एक और डिग्री बताई उसने, कि दस वर्ष की शैक्षणिक अवधि है। मैं चकित।

चीन? क्यों कोई और देश नहीं मिला, क्योंकि इससे पूर्व मैं नहीं जानती थी कि उच्च शिक्षा के लिए हमारे देश के विद्यार्थी चीन को भी चुन रहे हैं।

चीन ही क्यों? उसका सरल सा उत्तर था कि वहां पढ़ाई बहुत सस्ती है, विश्व के प्रत्येक देश से सस्ती। मात्र तीस लाख में पूरा कोर्स होगा।

मात्र तीस लाख उसने ऐसे कहा जैसे हम बचपन में तीन पैसे फीस दिया करते थे। अच्छा मात्र तीस लाख?

भारत में इसकी फीस कितनी है ?

उसने अर्द्धसरकारी एवं निजी संस्थानों की जो फीस बताई वह सुनकर अभी भी मेरी नींद उड़ी हुई है। उसका कथन था कि पंजाब में साधारण से मैडिकल कालेज की फीस भी लगभग डेढ़ करोड़ तक चली जाती है। मुझे लगा मैं ही अभी अट्ठाहरवीं शताब्दी की प्राणी हूं।

वह स्वयं भी कही आहत थी। उसने आगे जानकारी दी।

दो बहनें। एक का विवाह पिछले ही वर्ष हुआ जो कि आई टी सी में कार्यरत थी, किन्तु ससुराल वालों के कहने पर विवाह-पूर्व ही नौकरी छोड़ दी। किन्तु यह वादा किया कि विवाह के बाद उसी शहर में कोई और नौकरी करना चाहे तो कर लेगी। किन्तु जब उसका बैंक में चयन हो गया तो उसे नौकरी की अनुमति नहीं दी जा रही कि घर में किस बात की कमी है जो नौकरी करनी है। इतना उसके विवाह पर खर्च हुआ फिर भी खुश नहीं हैं।

कितना ?

60 लाख।

तो तुम्हारी शादी के लिए भी है?

हां है।

और तुम डाक्टर बन कर लौटी और तुम्हें भी काम नहीं करने दिया गया तो?

वह निरूत्तर थी।

मैंने उससे खुलकर एक प्रश्न किया कि जब तुम्हारी जाति में इतना दहेज लिया जाता है, तो बाहर विवाह क्यों नहीं हो सकते।

नहीं परिवार के सम्मान की बात है। जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते। प्रेम&विवाह भी नहीं , समाज में परिवार का मान नहीं रहता। परिवार बहिष्कृत हो जाते हैं।

करवाचौथ का व्रत

करवाचौथ का व्रत फिर आ गया। मेरे शहर की क्याए शायद मेरे देश की सारी महिलाएं इस दिन व्रती हो जाती हैं। वैसे तो भारतीय पत्नियों का हर दिन ही पतियों के लिए होता है किन्तु यह दिन बिल्कुल भूखा रहकर पतियों के लिए होता है। रात्रि को छाननी में से पहले चांद को देखकरए फिर पति को देखकर ही भोजन मिलता है। वैसे मुझे चांद और पति में आज तक कोई भी समानता समझ नहीं आई। इस व्रत के लिए महिलाओं को कुछ गहन.वहनेए साड़ी.वाड़ीए मेंहदी वगैरह और शारीरिक डैकोरेशन के कुछ अन्य सामान के साथ ढेर सारे ताने.वाने भी मिलते हैं।

वास्तव में हर पत्नी को एक अदद पति चाहिए होता है जोकि उसके पास होता है अथवा जिसके होने के लिए वे अग्रिम किश्त की तरह करवाचौथ का व्रत रखना शुरु कर देती हैं। करवाचैथ के व्रत की पहली मांग यह रहती है कि यह पति उनके साथ सात जन्मों का बन्धन बनाये रखेगा। अर्थात सात जन्मों का कान्ट्रैक्ट जो महिलाएं शादी के सात फेरों और सात वचनों के द्वारा करती हैंए उसके रिन्यूयल का यह एक आधिकारिक दस्तावेज होता है और इसी कान्ट्रैक्ट के रिन्यूअल के लिए महिलाओं को हर वर्ष करवाचौथ का व्रत रखना पड़ता है। और यह रिन्यूअल ष्ष्जो हैए जैसा हैए जहां है और जिस स्थिति में हैष्ष् के रूप में होती है। उसे बदला नहीं जा सकता। इसी पति को हर जन्म में अथवा सात जन्मों में बनाये रखने के लिए सात फेरे लिए जाते हैंए सात वचन बांधे जाते हैं और फिर उन पर पक्का स्टैम्प लगाने के लिए करवाचैथ का व्रत किया जाता है। फिर करवाचैथ का व्रत रखना इसलिए भी जरूरी है कि इस जन्म में तो माता.पिता ने पता नहीं कैसे जुगाड़ करके एक पति ढूंढ दिया था अब हर जन्म में कहां ढूंढते फिरेंगे। इस कलियुग में बड़ी मुश्किल से एक तो पति मिलता है।

प्राचीन काल में तो पति थोड़ी.सी वस्तुओं के जुगाड़ से ही मिल जाता था। एक हीरो साईकिलए एचण् एमण् टीण् की घड़ीए टाई पिन के साथ टाईए थ्री.पीस सूटए चमचमाते चमड़े के जूतेए वीण्आईण्पीण्का ब्रीफकेस मोटी.सी अंगूठी के साथ जब कोई युवक घर से बाहर निकलता था तो वैसे ही पहचान लिया जाता था कि कि यह नवविवाहित है जैसे युवतियों की भरी मांग और चूड़े से पता लग जाता है। और बस एक टीन की पेटी जिसमें 36 पीस का स्टील का डिनर सैट और घर.गृहस्थी का थोड़ा.सा सामानए बस मिल गया पति। लेकिन साईकिल कब स्कूटर में बदलीए फिर बाईक और कार में और टीन की पेटी कब सोने से मढ़ी जाने लगी पता ही नहीं लगा।

फिर पति जब भी घर से बाहर निकलता है महिलाओं को एक ही चिन्ता सताई रहती है पता नहीं घर का रास्ता ही न भूल गया हो। करवाचैथ का व्रत रखने से एक यह सन्तोष बना रहता है कि इस आदमी के साथ जब मैंने सात जन्मों के लिए भगवान से कान्ट्रैक्ट कांउटर.साईन करवा लिया है तो लौट कर तो इसे आना ही पड़ेगाए जायेगा कहां ! फिर महिलाओं के लिए तो पति की मांग बनी ही रहती है। अब हर जन्म में माता.पिता कहां जायेंगे नया पति ढूंढनेए सो इसी को रिन्यू करवा लो। अब इतने वर्ष साथ रहकर वैसे भी ष्ष्जो हैए जैसा हैए जहां हैष्ष् की आदत तो हो ही चुकी है। सो अगले सात जन्मों में इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

किन्तु समस्या यह कि ये महिलाएं इतना भी नहीं समझतीं कि यह कान्ट्रैक्ट एकतरफा होता है। अगर महिलाओं को कानून की थोड़ी.सी भी जानकारी होती तो वे यह जान जातीं कि कोई भी कान्ट्रैक्ट कभी भी एकतरफा होने पर किसी भी न्यायालय में मान्य नहीं होता। फिर भी महिलाएं न जानें किस भ्रम में वर्ष.दर.वर्ष इस कान्ट्रैक्ट को एकतरफा रिन्यू कर.करके प्रसन्न होती रहती हैं।

महिलाओं को भी समझना चाहिए कि यह आधुनिक युग है। बाजार में नई.नई मांग और पूर्ति उपलब्ध है। एक मांगने जाओ तो एक के साथ एक क्या चार.चार ए पांच.पांच फ्री गिफ्टस देने को तैयार बैठै मिलते हैं। शेष आपकी बारगेनिंग पॅावर पर निर्भर करता है। नये से नये प्रोडक्ट हैं। नई टैक्नोलोजी है। बीसियों कम्पनियां हैं। नैट पर सर्च कीजिए। कितने ही गिफ्ट अफर्स हैं। और नवरात्रों से लेकर दीपावली तक आ रहे निरन्तर पर्वों के बीच तो दुकानदार एक दम नई से नई स्कीम्ज घोषित करते रहते हैं। एक्सचेंज आफर्ज हैं। पुराना दे जाईए नया ले जाइए। ब्याज.रहित आसान मासिक किश्तों में ले जाइए। दस दिन तक अथवा एक महीने तक प्रयोग कीजिएए पसन्द न आने पर बदल कर दूसरा माॅडल ले जा सकते हैं अथवा कीमत वापिस। पांच साल की गारंटी। ग्यारह साल की वारंटी। पार्ट्स बदलने की गारंटी अलग। किराये पर भी उपलब्ध हैं। एक लाओए दो लाओए बीस लाओए बदल.बदल कर लाओ। और अगर पसन्द आ जाये तो पूरा भुगतान करके नियमित भी किया जा सकता है। इतनी सारी सुविधाएं हैं और इतने सारे आप्शंजए फिर भी पता नहीं ये महिलाएं उसी पुराने प्रोडक्ट को लेकर सात जन्मों तक क्या करेंगी। एक बार प्रयास तो कीजिएए अगर नये पर मन न ही माने तो पुराना प्रोडक्ट कहीं भागा तो नहीं जा रहा। उसी से गुजारा कर लेंगे। पर एक बार कोशिश करना तो हमारा धर्म है।

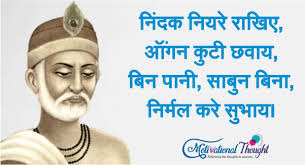

निंदक नियरे राखिये

निंदक नियरे राखिये आँगन कुटी छवाय

बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुभाय ..

उक्त दोहे की सप्रसंग व्याख्या

******************

यह बात सम्भवत: पन्द्रहवीं-सोहलवीं शती की है जब हमें निन्दक की तलाश हुआ करती थी। उस काल में निन्दक की नियुक्ति के क्या नियम थे नहीं ज्ञात। कहा जाता है कि राजा लोग अपने दरबार में निन्दक नियुक्त करते होंगे। आम जनता कहां निन्दक रख पाती होगी।

विचारणीय यह कि उस काल में वर्तमान की भांति रोज़गार कार्यालय नहीं हुआ करते थे। समाचार पत्र, दूरभाष, मोबाईल भी नहीं थे कि विज्ञापन दिया, अथवा एक नम्बर घुमाया और साक्षात्कार के लिये बुला लिया। फिर कैसे निन्दक नियरे रखते होंगे, कैसे ढूंढते होंगे एक अच्छा निन्दक, यही अनुसंधान का विषय है। कोई डिग्री, कोर्स का भी युग नहीं था फिर निन्दक के लिए क्या और कैसे मानदण्ड निर्धारित किये जाते होंगे। लिखित परीक्षा होती होगी अथवा केवल साक्षात्कार ही लिया जाता होगा। चिन्तित हूं, सोच-सोचकर इस सबके बारे में जबसे उक्त दोहा पढ़ा है।

किन्तु यह बात तथ्यपूर्वक कही जा सकती है कि यह दोहा मध्यकाल का नहीं है। कपोल-कल्पित कथाओं के अनुसार इस दोहे को मध्यकाल के भक्ति काल के किन्हीं कबीर दास द्वारा रचित दोहा बताया गया है। वैज्ञानिक एवं गहन अनुसंधान द्वारा यह तथ्य प्रमाणित है कि भक्ति काल में साबुन का आविष्कार नहीं हुआ था। और यदि था तो कौन सा साबुन बिना पानी के प्रयोग किया जाता होगा।

अब इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं।

आधुनिक काल में इस पद की कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक सजग निन्दक है, जिसे पानी, साबुन की भी आवश्यकता नहीं है। एक ढूंढो, हज़ार मिलते हैं।

इसी अवसर पर हम अपने भीतर झांकते हैं।

निष्कर्ष :

इस कारण यह दोहा प्राचीन एवं अवार्चीन दोनों ही कालों में अर्थहीन, महत्वहीन है।

आदरणीय गणेश जी,सादर प्रणाम !

आपसे मन की बात कहना चाहती हूं। वैसे तो बहुत से भगवान हैं, शायद 33 करोड़, या उससे भी अधिक, किन्तु आजकल गणेश-चतुर्थी की धूम है, आप घर-घर पधारे हैं, इसलिए अपने मन की दुविधा आपके ही साथ बांटना चाहती हूं।

हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से भगवानों की महिमा बहुत बढ़ गई है। आप भी उनमें से एक हैं।

मेरे न्यूनतम् ज्ञान के अनुसार 1893 के पहले गणपति उत्सव केवल घरों तक ही सीमित था । श्री बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में अंग्रेजों के विरूद्ध भारतीयों को स्वाधीनता संग्राम से जोड़ने के लिए महाराष्ट्र में इस उत्सव को माध्यम बनाया था। इस कथा से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि आपने और आपके उत्सव ने भी हमें स्वाधीन करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आपके एक उत्सव ने देश को स्वाधीनता की राह प्रदान की थी। नमन करती हूं आपको।

एक अन्य कथा के अनुसार आपने सिंधु नामक दानव का वध करने के लिए मयूर को अपने वाहन के रूप में चुना था और छ: भुजाओं वाला अवतार धारण किया था। इसी कारण गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ का जयकारा लगाया जाता है।

उस काल में आपके एक स्वरूप ने ही कितने बड़े कार्य कर दिये, वर्तमान में भारत को स्वाधीन करने में अपना महत्त योगदान दिया, अब तो हर वर्ष आप लाखों-लाखों की संख्या में अवतरित होते हैं, आपको नहीं लगता कि अभी भी इस देश में आपके कुछ ऐसे रूपों की आवश्यकता है जो कुछ सकारात्मक परिवर्तन लेकर आयें। देश भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जाति-पाति, घूसखोरी, छल-कपट, और न जाने कितनी ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है जो देश को प्रगति के पथ पर बढ़ने से रोक रही हैं। जब आप हर वर्ष आते हैं, इन समस्याओं की ओर आपका ध्यान नहीं जाता ? दस दिन तक वेद-व्यास के महाभारत की तरह कथा तो पूरी सुन लेते हैं फिर विसर्जित होकर चले जाते हैं।

यह मान्यता भी है कि वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा भगवान गणेश जी को गणेश चतुर्थी से लेकर अनन्त चतुर्थी तक लगातार 10 दिन तक सुनाई थी। जब वेद व्यास जी ने कथा पूरी कर अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि लगातार 10 दिन से कथा यानी ज्ञान की बातें सुनते-सुनते गणेश जी का तापमान बहुत ही अधिक बढा गया है, अत: उन्होंने आपको कुंड में डुबकी लगवाई, जिससे आपके शरीर का तापमान कम हुआ।

इसलिए मान्यता ये है कि गणेश स्थापना के बाद से अगले 10 दिनों तक भगवान गणपति लोगों की इच्छाऐं सुन-सुनकर इतना गर्म हो जाते हैं, कि चतुर्दशी को बहते जल, तालाब या समुद्र में विसर्जित करके उन्हें फिर से शीतल यानी ठण्डा किया जाता है।

आपके नाम से जब कोई गोबर गणेश अथवा मिट्टी का माधो कहकर व्यंग्य करता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर अब तो आपके नाम से धर्म के नाम से कितना जल-प्रदूषण फैलाया जा रहा है, देख ही रहें होंगे आप !!

ओहो ! भूल हो गई गणेश जी। क्षमा !!

जब हमारा ही ध्यान नहीं है तो आपका ध्यान कैसे जायेगा। आह्वान तो हमें करना होगा न अपने भीतर से, अपने भाव से, अपनी क्षमता से, तभी तो आपको ज्ञात होगा कि करना क्या है। और यह तो आप समझा नहीं सकते, हमें स्वयं ही समझना होगा।

किसी परिवर्तन के लिए दस दिन कम नहीं होते।

काश ! अगले वर्ष आपके आगमन एवं विसर्जन के बीच हम यह सब समझ सकें और एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर अग्रसर हो सकें।

प्रणाम्

बाल-मजदूरी का एक श्रेष्ठि रूप

समाज, सरकार, समाजसेवी संस्थाएं बहुत चिन्तन-मनन करती हैं इस बाल-मजदूरी को रोकने के लिए। शिक्षा, रोटी की बड़ी-बड़ी बातें होती हैं इनके लिए। ढाबों, होटलों, बस-अड्डों, रेलवे-स्टेशन, घरों एवं ऐसे ही अनेक स्थानों पर कार्य करते छोटे-छोटे बच्चों को देखा जा सकता है। वे किसके बच्चे हैं, क्यों कार्य कर रहे हैं, वे किन अभावों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम में से कोई नहीं जानता। लेकिन वे भीख नहीं मांगते, मेहनत करते हैं। शायद कोई भी माता-पिता अपने बच्चों को इस तरह के कामों में नहीं डालना चाहते होंगे जब तक कि सामाजिक-आर्थिक विवशता न हो। सम्भव है कुछ बच्चे किसी गिरोह के शिकार बन कर ऐसे कार्य करते हों।

किन्तु जब ऐसे बाल-मजदूरों को उनके काम से हटा दिया जाता है तब वे कैसे जीवन-यापन करते हैं, नहीं पता। क्या उनका पुर्नवास होता है, क्या वे शिक्षा प्राप्त करने लगते हैं, क्या उन्हें भरपेट भोजन मिलने लगता है, नहीं पता। हां, इतना तो हम जानते ही हैं कि जिन पुनर्वास संस्थानों में उन्हें रखा जाता है वहां भी उनसे काम ही लिया जाता है। अनाथालयों में भी इनका शोषण ही होता है।

यह बाल-मजदूरी का वह रूप है जिस पर खूब चर्चाएं, गोष्ठियां होती हैं, चिन्तन होता है और लिखा-पढ़ा जाता है।

किन्तु बाल-मजदूरी का एक श्रेष्ठि रूप भी है जिस पर कभी कोई बात, चर्चा, विरोध नहीं होता।

जो बच्चे फिल्मों, धारावाहिकों, विज्ञापनों, टी.वी. कार्यक्रमों, विभिन्न प्रतियोगिताओं में दिनों, महीनों, सालों काम करते हैं क्या वह केवल कला है, अथवा बाल-मज़दूरी का दूसरा रूप ?यहां की चमक-दमक, प्रलोभन, नाम, प्रचार, आकर्षण में बांधते हैं, विशेषकर निर्धन परिवारों को। इन बाल- प्रतियोगिताओं में निर्धन परिवारों से आये बच्चों की बेचारगी का खूब प्रदर्शन और प्रचार होता है, टी.आर.पी. बढ़ती है। उनकी आर्थिक मदद का भी प्रचार होता है, बढ़िया खरीदारी करवाई जाती है, उनके घर की बदलती आर्थिक स्थिति का भी प्रदर्शन होता है।

लाखों में एक बच्चा तो आगे निकल जाता है किन्तु जो पिछड़ जाते हैं उनका क्या होता है, कौन जाने। बहुत पहले इन कार्यक्रमों में पराजित बच्चों की आत्महत्या के समाचार भी पढ़ने में आये थे। इन कार्यक्रमों में विजित बच्चों को इतना महिमा-मण्डित किया जाता है कि कोई भी आकर्षित हो जाये और पराजित बच्चे इतना निरादर अनुभव करते हैं कि वे और उनका परिवार इस तरह रोते-बिलखते हैं मानों कोई बड़ा हादसा हो गया हो। इस चकाचैंध से निकले बच्चे क्या लौटकर अपने सामान्य मध्यवर्गीय जीवन से जुड़ पाते हैं अथवा बिखर कर रह जाते हैं। दिन -प्रति-दिन यह कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं न रहकर, कला का मंच न रहकर, केवल धन ही नहीं विलासिता का रूप ले चुके हैं।

विश्वास-अविश्वास के बीच झूलता मन

कुछ समय पूर्व मेरी अपनी महिला सहकर्मी से चर्चा हुई फेसबुक मित्रों पर, जो मेरी फेसबुक मित्र भी है।

उसने बताया कि उसके फेसबुक मित्रों में केवल परिवार के अथवा पूर्व परिचित लोग ही हैं, कोई भी अपरिचित नहीं है जिसे उसने फेसबुक पर ही मित्र बनाया हो एवं अपरिचित हो।

मैंने बताया कि एक अपने पुत्र, उसके मित्र एवं कुछ महिला मित्रों के अतिरिक्त मेरी मित्र सूची में अधिकांश अपरिचित हैं जिन्हें मैंने फेसबुक पर ही मित्र बनाया है। अलग से उनसे न तो कोई पारिवारिक, मैत्री सम्बन्ध है और न ही कोई पूर्व परिचय। एेसे ही कुछ समूहों की भी सदस्य हूं और वहां भी कोई पूर्व परिचित नहीं है।

फिर मैंने और जानने का प्रयास किया तो जाना कि अधिकांश महिलाओं की मित्र सूची में परिवार के अथवा पूर्व परिचित लोग ही हैं। अर्थात वे अपने सामाजिक, पारिवारिक जीवन में, मोबाईल, वाट्स एप पर भी उनसे निरन्तर सम्पर्क में हैं और वे ही फेसबुक पर भी हैं।

फिर फेसबुक पर उनके लिए नया क्या ?

क्या हमें सत्य ही इतना डर कर रहना चाहिए जितना डराया जाता है।

क्यों हम सदैव ही किसी अपरिचित को अविश्वास की दृष्टि से ही देखे ?

जीवन में यदि हम अपरिचितों की उपेक्षा, संदेह, दूरियां ही बनाये रखेंगे तो समाज कैसे चलेगा।

सचेत रहना अलग बात है, अकारण संदेह में रहना अलग बात।